会社概要

原商株式会社

・所在地 新潟県長岡市大山1-14-4

・創業 1917年5月(大正6年)

・設立 1955年7月

・代表取締役 原和正

・資本金 5000万円

・業務内容 酒類卸 食品小売

創業百年の歩み

酒商店としての創業

原商の前身である「原商店」は、1917年(大正6年)に創業者である原誠作によって創業されました。

当時は酒の品質が不安定だったため、複数の酒蔵から酒を買い付けて自社でブレンドし、「三山」という名前で販売していました。

この事業形態は、製造から小売りまで一貫して行う「製造小売り(SPA)」の先駆けともいえるものでした。

馬車での運搬や量り売りも行われており、従業員は住み込みのお弟子さんとして3〜4人ほどが働いていたそうです。

また、多くの弟子がここで修行を積み、後に独立して酒販店を開業していったのです。

この事業は戦争によって一時中断されましたが、戦後に再び事業を拡大していきます。

しかし、法律改正などの影響もあり、自社での製造販売をやめ、酒屋への卸販売を主とする卸売業へと転換しました。

酒類卸としての成長

1955年(昭和30年)、二代目の誠蔵が事業を継ぎ、会社を設立します。

長岡市郊外の蔵王町に拠点を移し、トラックの導入や倉庫の設立、雇用を拡大しました。

高度経済成長の波に乗り、事業は三条地区から新潟市、さらには上越市まで配送地域を広げていきます。

三代目の康彦が家業を継いだ後、運送会社を利用して全国の酒販店に新潟の酒を卸す事業を開始し、全国に1,000件以上の取引先を開拓します。

当時流行したドラマにあわせて開発したプライベートブランド商品が大ヒットし、全国から注文が殺到しました。

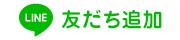

この時期、新社屋の建設や芸能人を招いたイベントを頻繁に開催し、取引先を組織化する会員組織「越後銘門酒会」が設立されたのです。

しかし、1990年代から2000年代にかけて、酒の販売免許の緩和やビールメーカーの競争激化により業界は激変します。

「酒ディスカウント」や「地酒専門店」など、新たな業態が出現し、特徴のない一般酒販店のシェアは1995年の約8割から、2013年には3割まで激減しました。

これに伴い、多くの酒販店が廃業や倒産に追い込まれ、一般酒販店を主な取引先としていた原商も大きな影響を受けました。

ECの成長と従来ビジネスのシナジー

原商は1999年からインターネットでの販売、EC(イーコマース)を時代に先駆けて、開始しました。

やがて2000年代後半から事業は拡大し、2014年には楽天市場で最も日本酒を販売した賞を受賞するまでになります。

以前まで行っていたビール特約店の事業から、日本酒専門のECサイトを運営する会社へと変化を遂げたのです。

この成功の背景には、EC市場自体の急成長があります。

これは、卸業者や小売店を介さず直接消費者に販売することで、流通をシンプルにできたためです。

今後もECの拡大による新たなニーズが増えていきます。

またIT技術の成長により、組織のあり方が変化し、小さな会社でもチャンスがある社会になりました。

このEC事業の成長は、卸売業としての基盤とシナジー効果を生み出しています。

原商は、3,000kL以上の酒を取り扱える「全酒類卸売免許」を保有しており、これは他社との圧倒的な差別化要因となっています。

「丸ごとながおか」と地域活性化への貢献

2022年、原商は長岡市から事業委託を受け、長岡市の公式アンテナショップ「丸ごとながおか」の運営を開始しました。

このショップでは、長岡市の食品だけでなく、アパレルや工芸品など取り扱い商品を大きく広げています。

この取り組みは、EC販売のノウハウを地域事業者に提供し、EC参入を支援しながら県産品の販売拡大を図ることを目的としています。

原商は、この事業で出品事業者から出品料や登録料を一切徴収しない「0円モデル」を採用しています。

これは流通で利益を出す体制を構築することで、事業者や行政との「三方良し」の関係を築くためです。

このように「丸ごとながおか」の運営を通じて、原商は地域のEC活性化に貢献しています。

長岡市の成功事例を基に、今後は新潟県全体のECを活性化させていきたいと考えています 。